紙加工の業界用語、ドブのお話

どのお仕事の世界にも「業界用語」というのが存在します。

私が学生時代に警備員のアルバイトをしていた際、誘導するときに振る赤い棒の事を「ニンジン」と呼んでいましたし、内装のアルバイトの際には車輪が一つの手押し車の事を「ネコ」と呼んでいました。ニンジンは見たままなので分かるような気がしますが、ネコの言葉の由来が今でも不明です。

さて、私たち紙の業界にも業界用語があります。お客様と商談する際にたまに業界用語を使ってしまい、後から気がつくことがよくあります。

その業界用語の一つに「ドブ」という言葉があります。ドブとはいわゆる余白の事です。

例えば型抜き加工の際のドブで説明します。

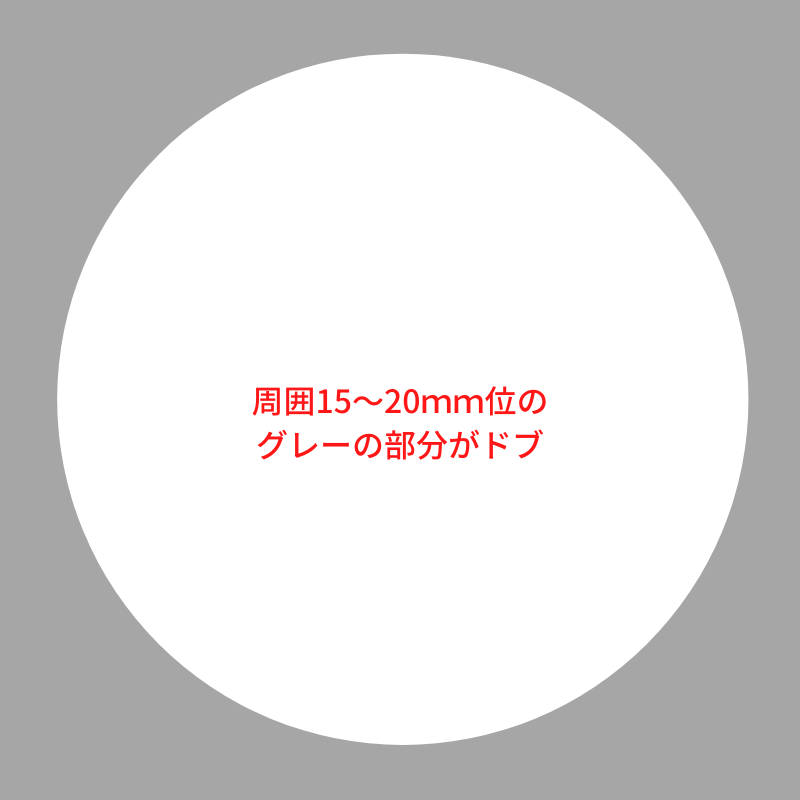

直径100mm(10cm)の円に型抜きする際、周囲に15mm~20mmの余白部分をつけた紙から円を型抜きします。

そのため130mm~140mm(13cm~14cm)の大きさの紙を用意します。

このときの周囲の15mm~20mmの余白部分がドブです。(下の図のグレー部分)この部分は職人さんが紙を持つ、持ち手の部分にあたります。これが小さすぎると手を挟んで怪我をしてしまいます。

またドブは周囲だけでなく形と形の間にも発生します。

多量に加工する場合、同じ形を複数ならべる「多面付け」の型を作成します。(多量とは形や大きさによるので一概には言えませんが、500個で多面付けの型を作ることもあります。)

例えば円を2つ並べた型であれば、2個の円形が同時に出来上がります。

多面付けの型を作る場合、形と形の間には約10mm(1cm)の間隔を空けます。この間隔も「ドブ」です。この間隔が狭すぎると厚紙を型抜きする際には加工に影響が出ます。

そしてドブは上記のような型抜きだけでなく印刷・断裁・製本などのほぼすべての紙加工に必要です。

加工をする際には、仕上がりのサイズにこのドブのサイズを足した大きさの紙を用意します。仕上がりの大きさギリギリで紙を計算すると、実際に加工する際に紙が足りなくなったり、仕上がりに影響が出る場合もあるので、私たちのような加工業者に相談して進めてください。

さてこの記事を書いていて「ドブ」の言葉の由来が気になりを調べてみたのですが、製本用語集にも載っていなかったので分からないままです。勝手な憶測ですが余白部分はいわゆる「捨ててしまう箇所」なので「ドブ」につながったのではないかと思っています。あくまで憶測です。

(T)

型抜き加工の詳細はこちらをご覧ください